事例② 有期契約労働者の無期契約への転換の事案

(1)事案の概要

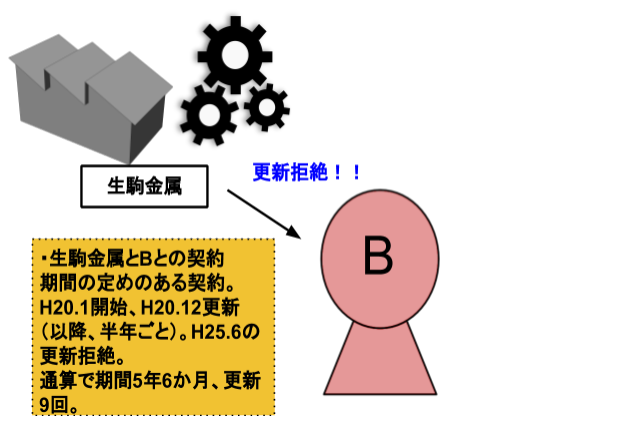

東大阪にある金属加工会社の生駒金属に雇用されている契約社員のBが、平成25年6月30日をもって更新拒絶されたことを受け、不当解雇であるとして、生駒金属に対して、労働契約上の地位があるとして、地域労働組合を通じて団体交渉を申入れました。

Bは当初平成20年1月1日から平成20年12月末日という1年の有期契約を締結し、それ以降平成25年6月まで半年ごとに更新を受け、更新拒絶を受けることなく勤務を続けてきました。

契約の更新に関しては労働条件通知書において、①更新することがある。更新しない場合は契約満了日の30日前までに本人に通知する。②契約更新の判断は、勤務評価による選別、経営状況に応じて行う、とされていました。

Bは生駒金属より平成25年1月、「勤務を平成25年年6月末日までとする」という通知を受け、同日に更新拒絶されました。

(2)争点

まず、そもそも生駒金属が行ったBに対する更新拒絶(雇止め)は有効かが問題となります。

そして、もし更新拒絶が無効となった場合には、Bの地位はどうなるのでしょうか。25年6月の更新拒絶が無効でも、従前の有期契約のままでは、半年後にまた更新拒絶されてしまうのではないかということが問題となります。

(3)事案の解決

ア 結論

本件では、更新拒絶(雇止め)については解雇の要件を充足する場合にのみ有効となります。解雇要件を充足しない場合には、労働契約法18条の趣旨から、Bの地位については期間の定めない(無期の)労働契約に転化して存続すると考えられます。

イ 理由

まず、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、労働基準法14条が期間の定めは原則3年を超過してはならないと定めています。このような有期労働契約は、私的自治の原則からは、双方の合意に基づく更新期間終期に当然に終了することとなります。

しかし、正規従業員と同様の業務を行っている有期労働者が簡単に雇用を終了させられるのでは余りにも不安定な地位に立たされるということから、判例で有期労働者の保護が図られてきました。東芝柳川町工場事件(最判昭49.7.22)、日立メディコ事件(最判昭61.12.4)を受けて有期労働者を更新拒絶に際して保護する労働契約法19条の新規定が整備されました。

|

労働契約法19条(有期労働契約の更新等) 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 |

この条文により、有期労働者であっても反復更新の事情ある場合(1号)、更新のの合理的期待がある場合(2号)には、更新拒絶(雇止め)を行うには解雇法理同様、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要求されることとなりました。

判例における判断要素には以下のような事項があります、①雇用の臨時性・常用性(仕事内容が臨時的・補助的か、基幹的か)、②更新の回数、③雇用の通算期間、④契約期間管理の状況(更新手続きが形式的であったり、契約書を作っていない事情があれば解雇不可に傾く)、⑤雇用継続の期待をもたせる言動や制度の有無、⑥契約書に定年の記載(ある場合には解雇制限にかかりやすくなる)、⑦労働者の継続雇用に対する期待の相当性、⑧他の有期雇用者が長期更新を繰り返している事情(あれば解雇制限の根拠となり得る)。

本件では、5年半の期間にわたり、9回ほどの更新がなされています。期間としては長期とまではいえませんが、更新の反復の程度は多く、Bの業務も臨時的なものであるという事情はないので、Bに対する雇止めは解雇と同視され、労働契約法19条1号に該当すると考えられます。したがって、更新拒絶(雇止め)の効力の有無については解雇法理の要件の充足が問題となることになります。

次に、Bに対する更新拒絶(雇止め)が解雇法理の要件を充足しない場合、つまり更新拒絶が無効となる場合のBの地位について述べます。有期労働者の保護の観点から労働契約法18条に新規定が置かれ、契約の期間が5年を経過した有期労働契約について無期契約への転換が認められることとなりました。

| 労働契約法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 1 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。 2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 |

この労働契約法18条が施行されるのは、平成25年4月1日以降で、5年の通算期間の計算も同日以降の契約期間について行われると考えられます。本件Bについては、平成20年~25年6月の契約期間なので厳密には18条の対象とはなりません。しかし、18条の有期労働者保護の趣旨から、無期契約への転換が認められる可能性もあります。

会社としては労働契約法18条を見据えた対応が必要といえます。

ウ 防衛策

有期雇用の労働者を雇用する場合の防衛策は以下のようになります。

①期間の定めは3年以内とする(労働基準法14条)。

②更新する場合も通算期間は5年までとする(労働契約法18条)。

③判例の判断要素を踏まえ、臨時性ある業務への利用に限定し、契約書をちゃんと作成し、更新手続きは契約書を作成し直すなど明確に行う。

④更新を最後とする場合は「今回の更新が最後である」と明記する。

⑤再雇用する際には6か月経過してから再雇用する(労働契約法18条2項により通算期間がリセットされるため)。

(4)参考裁判例

・本田技研工業事件(東京高判平24.9.20、最決平25.4.9)

有期雇用契約の更新に際して、労働者が不更新条項に同意した場合でも、自由な意思に基づかずに契約を締結した具体的な事情が認められる場合は不更新条項の効力が否定されることもあるが、労働者が真に理解して締結した場合には雇用継続に対する合理的期待を放棄したものとして解雇に関する法理は類推適用すべきでないとした事例です。