第1 労働審判制度成立の沿革

1 概要

従来、個々の労働者と会社が当事者となる個別的労働関係紛争の解決の制度としては「裁判」と「紛争調整委員会のあっせん」がありました。裁判については、企業側は労働者側から労働契約上の権利を主張される側であることが多く、さらに紛争の内容によっては年単位で時間がかかることもあり、会社に積極的に利用するメリットが低いものでした。

紛争調整委員会のあっせんの制度は、行政が労使間の話し合いの場を提供し、和解をあっせんする制度になります。手続は簡便で、費用も安いことが特徴です。ただし、一定解決も期待できるものの、強制力が弱く調停がまとまらないこともままありました。(これと似た制度として、会社と組合等が当事者となる集団的労使関係紛争の解決制度である労働員会による調整の制度があり、あっせん、調停、仲裁が利用できます。両制度の比較については下記の参考をどうぞ。)

このように一長一短がある裁判とあっせんの中間に位置する制度として、労働審判手続の制度が新しく創設されました(平成18年4月1日施行の労働審判法に基づく)。

(参考)

ア 紛争調整委員会のあっせん:個別的労働紛争

個別労働紛争解決促進法に基づく、行政による紛争解決促進の制度である①都道府県労働局の総合労働相談、②都道府県労働局長の助言・指導、③紛争調整委員会のあっせんのうちの一つです。

募集・採用を除く個別労働関係紛争について、当事者の一方又は双方から申請がある場合に、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会が行う調整手続きです。紛争調整委員会の委員は学識経験者から厚生労働大臣により任命されます。

個々のあっせん手続きでは、指名された3名の委員による非公開の手続きが行われ、当事者・参考人の意見聴取を経て、委員の全会一致によるあっせん案の提示が行われます。あっせん案を受けて当事者で合意が成立した場合には、民法上の和解契約として扱われることが一般的です(民法695条以下参照)。

イ 労働委員会の紛争調整手続き:集団的労使関係の紛争

労働関係調整法に基づく、当事者の労働争議の自主的解決を促す、労働員会の調整手続きです。制度対象となるのは、労働関係上の当事者間の主張の不一致により争議行為が発生している状態又は発生するおそれのある状態をいう「労働争議」です。ストライキや怠業、ロックアウトなどの争議行為が発生する可能性がある場合を広く含むため、労使関係上の紛争の多くが含まれます。

労働委員会の争議調整の主な方法は、①あっせん、②調停、③仲裁です。①あっせんは当事者の申請又は職権に基づいて、あっせん員が当事者双方の主張の要点を確かめ、事件を当事者の合意により解決するよう努める手続きです。②調停は公労使三者の委員で構成される調整委員会が当事者の意見を聴いて調停案を作成し、その受諾を勧告する手続きです。③仲裁は当事者双方からの申請に基づいて公益委員または特別調整委員からなる仲裁委員会がおこなうもので、その裁定は労働協約と同一の効力をもつものとして当事者を拘束します。

2 対象、審理期間

(1)対象となる事件、ならない事件

労働審判の対象となる事件は「個別労働関係民事紛争」とされ(労働審判法1条)、その意味は「労働契約の存否その他の労働県警に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民亊に関する紛争」です。具体的には、解雇・有期契約の雇止め、賃金・退職金の未払い、人事異動(配転・出向・転籍)、労働条件引下げ、労働者の人格権侵害(セクハラ・パワハラ)、労働災害などです。

これに対して、対象とならないのは、労働組合を一方当事者とする集団的労使紛争です。そのほか、公務員の身分に関する紛争は公法上の法律関係に関するものなので「民事に関する紛争」に当たらず対象となりません(ただし、公務員でも退職勧奨やパワハラの損害賠償請求や残業代請求などは対象になります)。

また、労働者同士のセクハラ・パワハラに関する紛争も、労働者だけをを両当事者として、労働審判を利用することはできません。あくまで、労働者とその使用者が当事者となる民事紛争に関する制度となります。

(2)審理期間

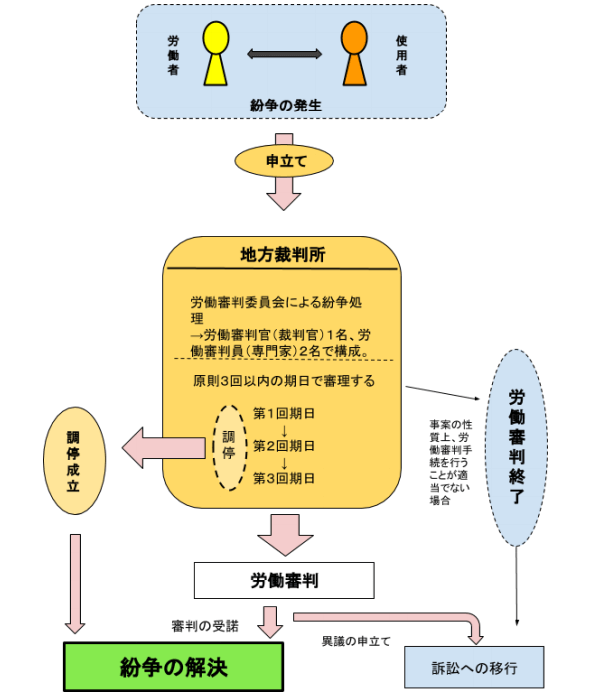

労働審判では原則として3回以内の期日で審理を終結させなければならないとされています(労働審判法15条2項)。3回の期日に要する期間については法の定めはありませんが、運用の実情を見ると、申立から概ね3か月の間に3回の期日が設けられる傾向があります。

この3回の期日の中では、争点整理や証拠調べを行い審判に向けて審理を行っていきます。期日には審理と併行して、話し合いによる紛争解決である「調停」も試みられ、調停が成立した場合にはその時点で紛争は解決となり、労働審判手続は終了します。

労働審判手続きにおいては、第1回の期日から証拠調べを行い、主張への反論も文書でなく口頭で行う等、簡易・迅速を志向した手続となっています。

3 労働審判になじまない事件類型

形式的には労働審判の対象となるものでも、制度になじまない紛争もあります。上述のように労働審判は原則3回以内の期日で審理を終結させるため、事実関係が複雑である場合、考慮事項が多岐にわたる場合などには手続が打ち切られてしまいます(労働審判法24条1項)。

一般的にこれらの場合に当たるとされる紛争が、①賃金差別事件、②整理解雇事件、③労働条件の不利益変更事件、④過労死などの損害賠償事件です。これらの事件では、①差別該当性、②整理解雇の要件、③変更の合理性、④労災該当性といった法的評価について、両当事者が証拠に基づき主張立証を行うことになるので、短期での審理になじまないとされています。もっとも、事案によっては事実関係が単純である事件や相手方が主張を大筋で認め争点が限定的である事件もあるので、個別的な検討は必要です。

なお、労働審判が打ち切られた場合には、通常訴訟(裁判)に移行することになります(労働審判法24条1項)。

4 効力と異議申立

労働審判は①告知書の送達、または②審判期日における口頭の告知により行われます。審判においては、「当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判」をすることとされ(労働審判法1条)、「①当事者間の権利関係を確認し、②金銭の支払い、物の引渡しその他財産上の給付を命じ、③その他個別的労働関係民亊紛争を解決するために相当と認める事項を定めることができる」(労働審判法20条1項)とされています。そのため、労働審判では通常訴訟の判決では下せないような審判を下すことも可能です。

下された審判については、2週間以内に当事者から異議が出なければ、裁判上の和解と同様の効力が生じます(労働審判法21条4項)。例えば、物の金銭の給付を命じる審判であれば任意の履行がなければ、審判書に基づき強制執行が可能となります。

異議については、申立人、相手方のいずれかからも可能で、審判書の送達または審判期日における告知を受けてから2週間以内に裁判所に異議申立書を提出することで行います。異議申立書に異議の理由の記載は必要なく、「不服であるので、異議を申し立てる」という記載でかまいません。申立書の提出はFAXではできないため注意が必要です。

適法な異議申立により、労働審判に係る請求は異議の申し立てのあった時点で、当該労働審判事件が継続していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(労働審判法22条1項)。なお、通常訴訟では簡易裁判所の管轄となる申立価額140万円未満の請求についても地方裁判所で審理されることになるので、注意が必要です。

5 労働審判の流れ

審判は一方当事者の申立で開始され(労働審判法5条1項)、相手方の同意は必要ありません。申立における留意事項としては、管轄は訴額に関わらず地方裁判所であること、申立は本人でもできるが代理人を立てる場合は弁護士が原則となることが挙げられます。

また、申立書はその趣旨・理由を記載した書面でしなければならず(労働審判法5条)、FAXや口頭による申立はできません。申立費用については民事調停と同一の額とされ(労働審判法附則3条、民事訴訟費用等に関する法律別表第1の14)。

手数料は申立書に収入印紙を貼る形で納付します。上にのべたように、労働審判の打ち切りや異議により通常訴訟に移行する場合には、審判の申立時に納めた印紙額はすでに納めたものとして、差額である残額のみの納付でよいことになります。

第1回期日の指定は申立がなされてから40日以内に裁判所により指定されます(労働審判法施行規則13条)。もちろん、実際の運用として申立人(代理人)及び相手方の都合を聞いたうえで、出頭可能な日時が指定されます。

労働審判においては、通常裁判と違って、第1回の期日から争点、証拠の整理の他、証拠調べが行われたり、調停が試みられたりします。そのため当事者に対する呼び出し状には、第1回期日の前にあらかじめ主張、証拠の申し出及び証拠調べに必要な準備をすべきこと、予定された日までに答弁書を提出すべきことが記載されます(労働審判施行規則15条)。